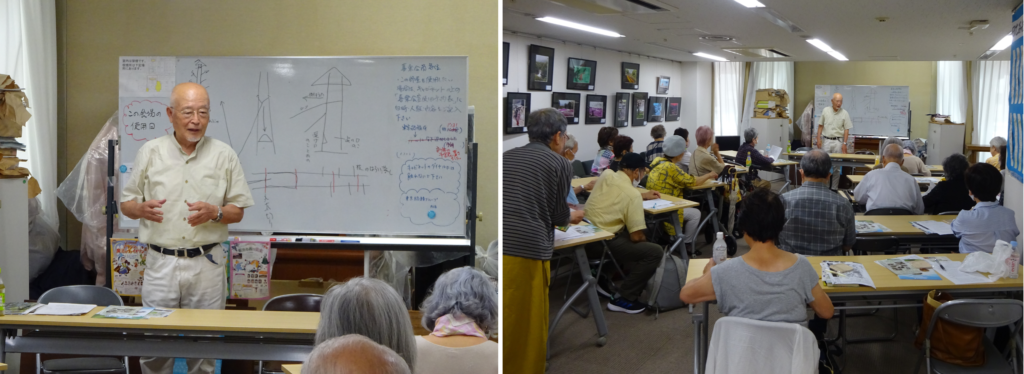

マナビ塾:6月30日(金)「多摩川水源林の現状の課題」について学びました!

6月30日(金)、コロナ禍から中断しておりましたマナビ塾をなんと三年ぶりに開催し、23名の会員方に受講頂きました。

満を持しての講師には「多摩川水源森林隊」としてのボランティア活動を長く続けられている本部Gの筒井和行さん(前々委員長)にお願いしました。

「多摩川水源森林隊」は、東京都水道局が運営しており、多摩川上流「小河内貯水池(奥多摩湖)」の水源林の内、手入れの行き届かない民有林の整備・再生活動をされているそうです。

「多摩川水源森林隊」は、東京都水道局が運営しており、多摩川上流「小河内貯水池(奥多摩湖)」の水源林の内、手入れの行き届かない民有林の整備・再生活動をされているそうです。

最初に具体的な活動内容(植林・下草刈り・間伐・枝打ち・道づくり等)について説明頂きました。筒井さんは毎月2~3回参加されているとのことです。

次に多摩川流域の森林の所管体制の歴史(明治維新で幕府直轄地だった山林が全て皇室財産(御料林)になる→入林出来なくなった住民が盗伐・乱伐・開墾・焼き畑を繰り返したことで禿山化する→その結果、水源が枯渇・崖の崩壊・洪水の発生が起こる→結局、対策として明治41年に東京府が御料林を水源林として譲り受ける)を説明頂きました。

次に現在の課題として、東京都の水源林と同じ面積を持つ民有林が、木材価格の低迷で手入れされなくなり、森林の持つ機能(①水源涵養機能、②水質浄化機能、③土砂流出防止機能、④地球温暖化緩和機能等)が劣化してしまっている実態を説明頂きました。

最後に今後の取組み策として、林業家の森林維持・育成事業に対する関係省(農林・国土交通・環境)の垣根を超えた資金投入、高齢化する林業家の後継者育成への対策、ボランティアを通じた一般市民への森林問題への啓蒙促進、収益力のある企業への森林経営への参画(ニッセイ緑の財団等)よびかけを説明頂きました。

手入れの行き届かない水源林が増加している実態に危機意識をもち、私たち一人ひとりが何が出来るかを考えて欲しいとの筒井さんのお言葉は胸に響きました。

講義を終えた後に、“本多静六”東大教授(御料林を水源林に譲り受けることを東京府に提言した人物)が設計した日比谷公園を、園内地図を配布頂いた上で、筒井さんの説明をお聞きしながら散策しました。(特に松本楼の横にある巨木の“首賭けイチョウ”の名前の由来が、“本多静六氏”が「自分の首を賭ける」と東京市に主張して日比谷交差点から移植させた逸話であることに皆さんビックリ)

知っているようで知らなかった様々な樹木や、江戸時代の日比谷見附の石垣がある池などを改めてゆっくり愛でる機会を設けて頂いた筒井さんに皆さん感謝・感謝でした。

知っているようで知らなかった様々な樹木や、江戸時代の日比谷見附の石垣がある池などを改めてゆっくり愛でる機会を設けて頂いた筒井さんに皆さん感謝・感謝でした。

次回は 7月28日、味藤講師をお招きして「地図」の世界を覗いてみたいと思っております。

当日だけの参加も可能ですので、ふるってご参加をお待ちしております。

【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】

Views: 2

久々のマナビ塾開催、盛会で何よりでした。

筒井さんには、講話と日比谷公園案内、本当にご苦労頂いたようでありがとうございました。

よく知っている・何回も行った場所でも、改めて説明を受けないと歴史ある場所も見過ごしてしまいますね。

これからも、計画通りのマナビ塾開催が出来る事を祈念しております。