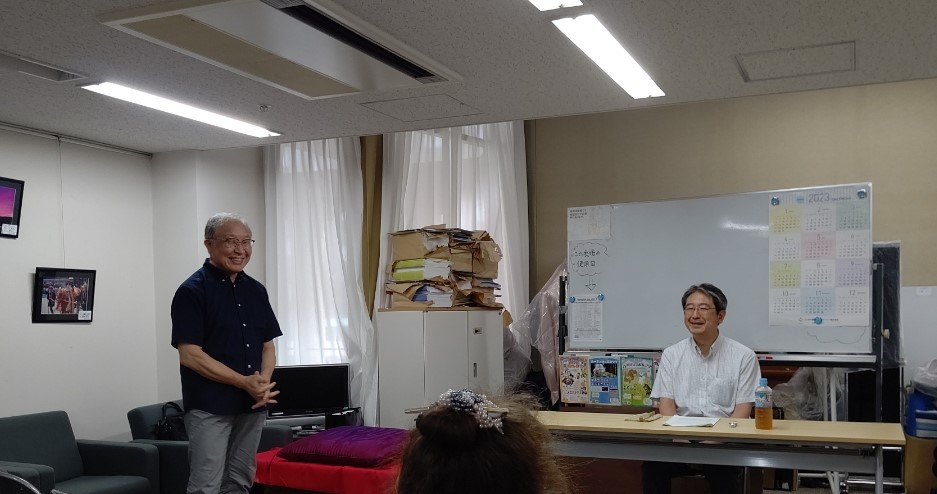

マナビ塾:9月16日(土)「落語」について色々と学びました。

第4回マナビ塾は、9月16日(土)に下口耕平講師をお迎えし、受講者21名に対して「落語」について色々な角度から面白いお話をして頂きました。

[1]自己紹介として「落語と私」

[1]自己紹介として「落語と私」

下口さんは1979年に立教高校生の時に「落語研究会」に入部されたとのこと。噺の稽古は殆どない放任主義の中で、面白い噺には共通して「勘違い」が筋の背骨になっていることに気付き、圓生の「百川」をテープで覚えたそうです。文化祭ではキャプテンとして高座に出ずっぱりだったとのこと。

日生の新入職員として1986年に株式部に配属され、部の親睦会旅行で落語を披露したところ「たがや」で大失敗し、以来、日生では自演を封印されたとのことですが、ニッセイアセットに出向されてから「落語研究会」を設立し、四半期に1回の寄席見学を実施していたそうです。また落語の自演は2012年に解禁し、直近では2019年7月に居酒屋を借りて2席やったとのこと。

⇒なお、今回も講師席の横に簡易な高座を用意していたのですが、時間が足らず見送りとなりました。残念!

[2]落語とは

夏目漱石が「三四郎」において、友人の与次郎が三四郎に語った「三遊亭円遊と柳家小さんの芸の比較」で記述しているように、噺家本人の個性が強く出るタイプの芸風(円遊)とあくまで登場人物になりきるタイプの芸風(小さん)があり、それが現在まで連綿と続いているとのこと。

また、「落語の本質は、『見る』ものではなく、『聴く』もの。つまり、耳から入った物語を想像力で客の脳裏に構築し、登場人物の人間関係を実感として客に湧出させていくことではないかと思う。」とのこと。

⇒「噺家の技量とともに客の想像力の多寡によっても噺に『笑えるか、笑えないか』が左右されるとも言える。」との補足説明に皆さんドキッとしました。

[3]落語の表現方法

[3]落語の表現方法

落語を同じ江戸時代から続く演芸である歌舞伎と比較するとその表現方法の特徴がよく分かるとのこと。

歌舞伎は①小さいを大きく、②普通を華やかに、③舞台装置・衣装・音楽に凝り、④多人数が出演することで、言わば意図的に無駄を重ねていくことで様式美を創造している。

一方、落語は①大きなところから一部を取り出し(箱庭的)、②普通を普通に、③高座と扇子と手ぬぐいだけ、④噺家一人で複数の人物を演じることで、言わば可能な限り無駄をそぎ落としている。

よって、落語では「表現の工夫」が色々となされているとのこと。

例として①噺家はどんな人物にも見えるように、原則、眼鏡をしない・腕時計をしない、②侍は背筋を伸ばし肩を張る・女性は手を握り小さく見せる、③視線の投げ方や声の大小で距離感を表現、④扇子は筆・箸・刀等、手ぬぐいは紙入れ・本・袋等に化ける

なお、落語には台本がなく、演出や噺の解釈は演者の自由で、台詞も当然違うとのこと。

⇒落語では女や子供を演じる時でさえも「声色を変えるのは邪道」とされているとの補足説明には、今まで落語を何度かテレビで見ているのに気付かなったことに逆に噺家の表現力の凄さを感じました。

[4]落語家(噺家)について

師匠に弟子入りしないと落語家になれず、前座→二つ目→真打の階級があり、前座修行中は師匠宅の雑用全般と寄席の出演者の世話全般をこなし、真打にならないと弟子が取れないとのこと。

師匠は弟子から月謝は取らず、他の師匠から噺を教わることも出来るとのこと。但し、教わった噺を師匠や兄弟子の前で口演して許可を得るまで高座で披露することは出来ないとのこと。

⇒立教高校の落語研究会の先輩が20代半ばで弟子入りしたが、後から入った世襲の落語家達に先を越され、ようやく真打になったのに47歳で亡くなられたエピソードにはグッとくるものがありました。

[5]寄席

[5]寄席

現在、1年中、落語の興行をしている「定席(ジョウセキ)寄席」は、都内に5か所①上野鈴本演芸場、②新宿末廣亭、③浅草演芸ホール、④池袋演芸場、⑤国立演芸場があり、①と④の下席のみ昼夜入れ替え制だが、他は1日中いられるとのこと。(⑤国立演芸場は間もなく建替えのため閉館)

⇒本日の参加者の中には、定席寄席に一度も行ったことがなく、落語だけでなく漫才・奇術・太神楽(曲芸・舞等)も演目に入っており、しかも3,000円程度で1日中過ごせることに驚いている方が結構いらっしゃいました。

以上の2時間の講演を通じて、落語に対する関心が大きく広がるとともに定席寄席に行ってみようと思う方がかなりいらっしゃったのではないかと思います、

手作りの豊富な資料を用意して教えて頂きました下口さんには心より感謝申し上げます。

次回のマナビ塾は、10月20日(金)PM1時30分より、ニッセイ総合研修所(新浦安)3階の3A大教室にて開催します。講師は、岡本圀衞相談役にお願いしており、テーマはご趣味の「城郭探訪」です。是非ともたくさんの受講をお待ちしております。

【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】

Views: 7

前回の落語のお話、よかったですね!栗原さんの文章からも充分伝わってきましたが、そちらに伺って、直にお聞きしたかったですね!とても勿体無い気になりました!マナビ塾楽しそうですね!次回の浦安へ岡本元社長のお話聞きに是非参加いたします‼️ありがとうございました

川北さま

コメントをありがとうございます。本当に川北さんにも受講して頂きたかったと思います。

「三遊亭(円遊)派」と「柳家(小さん)派」と言う2大潮流があることや色々な表現の工夫のお話等を聞くと今後の落語の聴き方が変わって来るような気がしました。

次回10月は、いつもの日比谷より少し遠い新浦安になりますが、岡本相談役の趣味のお話を直接お聞き出来る貴重な機会ですので是非お越し願います。

お待ちしております。

マナビ塾世話役 栗原麗子様

「マナビ塾」いつも楽しく拝見しています。今回の落語、前回のみんなで朗読(部外者なのにすみません)栗原様の文面からいろいろ読み取れて、何と楽しいマナビ ! 何度も拝見し失礼を省みずコメントいたしました。

今後、山伏、中山競馬場、体幹等、とても楽しみです。

10月は岡本相談役のご趣味「城郭探訪を」、浦安研修所は聴講される会員で満席ですね。

ご様子など楽しみにお待ちしています。

石川県支部 中富洋子

中富洋子さま

まぁ! 遠く石川県からの感想をいただきまして

驚くとともにとても嬉しく、御礼申し上げます。

9月の「落語のお噺」は講師の方の年季の入った造詣ぶりに引き込まれて、お話そのものが楽しくて落語みたいでした。

コロナ禍で中断しておりましたマナビ塾を6月から再開しておりますが、ニッセイにお勤めだった方々の広い視野と人生を楽しむ姿には感心するばかりです。加えて毎回受講くださる方々のバイタリティーにも元気をもらっております。

他支部の方でも歓迎ですので東京にお越しの時、お時間が合いましたら覗いてくださいませ。

漸く秋らしい気候になってまいりましたが、乱高下する気温の中、ご自愛くださいませ。

ありがとうございました。栗原麗子