マナビ塾:3月28日(金)「街道ひとり歩き」の面白さについて学びました。

桜の開花が待たれる春光のきらめく3月28日(金)、日本の街道の数々をご自身の足で精力的に巡っておられる中村昭氏をお迎えして、2024年度棹尾を飾るマナビ塾を開催し、会場には25名もの受講者がご参集頂きました。

冒頭、世話役から「受講者のお一人で講師の同期でもある加藤賢二様より、旧中山道の板橋宿(板橋区仲宿)にある老舗銘菓店で購入された和菓子の差入れがあったので休憩時間に配布させて頂く。」との発表にワッと座が沸き、和やかな雰囲気の中でお話が始まりました。

【1】 ひとり歩きの原点

中村講師はニッセイ時代支社長や数々のお役職を歴任後、ニッセイ同和損保とニツセイ基礎研究所を経てご定年を迎えられたそうですが、その前後から抱いていた何かを始めたいとの思いの中で、「ひとり歩き」を選択した原点は、高校一年の教科書にあった松尾芭蕉の「奥の細道」に触発されて高二の時に敢行したひとり旅だったと一冊のノートを見せてくださいました。

黄ばんだ古いノートは京都~山口間ひとり旅の記録。一週間のオーダーメイドの旅行計画とユースホステルや周遊券の領収書に食費等旅でかかった経費の細かなメモ。費用は親に頼らず、高一の時の家庭教師で貯めたとのことですから驚きです。

何故ひとり?の問いには、ニャと笑って「ヤジさんキタさんだって長期間一緒にいれば喧嘩もするでしょう」とあっさり。そういうものかと納得しました。

【2】 まずウォーキング大会への挑戦

講師はひとり歩きを始めるに際して、「四国八十八か所お遍路」を思い浮かべたそうですが、遍路道は1400kmに及ぶ超長距離、歩けるのかな?と。そこでまずは歩くことから始めようと挑戦されたのが全国ウォーキング大会への参加だったそうです。

ウォーキング大会の歴史は古く、ケネディ大統領が国民の体力増強のために提唱した「50マイル運動」が、S40年代に日本では歩け歩け運動として広まり、全国でウォーキング大会が開催されるようになったとのことですが、講師曰く最近では参加主力だった団塊の世代が後期高齢年代になり参加が激減、運営スタッフも減少しつつあって運営に支障をきたし開催が中止になるところもでてきているとのことでした。

また全国19のウォーキング大会で構成され認定パスポートを所有して大会を楽しみながら歩く日本マーチングリーグや地域マーチングリーグなるものがあり、講師は61才で初めて”上州太田グリーンマーチ”というウォーキング大会二日間に参加したそうですが、初日は30キロコースに挑戦、元気な団塊世代に負けてなるものかと頑張り過ぎて足や体の痛みに二日目は10キロコースに変更して完歩、スタンプをもらったものの団塊の世代には脱帽したとのこと。団塊の世代の多い受講者からの笑いを誘っていました。

以来一年半、日本マーチングリーグや地域マーチングリーグのウォーキング大会に次々と臨まれ完歩もしてきたとのことです。

その中で会得したウォーキングのポイントを次の通りご紹介頂きました。

①姿勢がとても大事。前かがみで歩くのではなく胸を張って肩甲骨を開くように、直立を心がける。ノルディック・ウォークの要領。

②内股や外股といった自分の足の癖を見極めた上で修正することが大事。自分は左脚が内股で外かかとに豆が出来やすく、右脚が外股で親指の付け根に豆が出来やすかったが、意識して真っすぐ歩くようにしたら豆が出来なくなった。

なお、ウォーキング効果として一番低いときは4130ccしかなかった肺活量が、今では6910ccあるとのこと。やはりウォーキングと健康には相応の関係があるものと皆さん大きくうなずいていました。

【3】いよいよ街道ひとり歩きスタート

「ウォーキング大会に参加し始めてから一年半、いずれは街道を歩きたいと思っていたところ追い風が吹きました。山と渓谷社から地図をベースにした街道歩きのガイドブック、それも五街道がそれぞれ持ちやすいように揃って出版されたのです。」と嬉しそうにお話くださる講師。いよいよここから「ひとり街道を歩く」の始まりです。

①「日光街道21次」(9.18~9.23の6日間)63歳

最初に選んだ街道です。日本橋を起点に日光東照宮までの21宿で145km。宇都宮宿までは奥州街道と共通であり、車道が多かったが、その先の大沢宿あたりは杉並木が残っていて楽しめたとのこと。また日光街道の宿場の大半は船着き場を持っており往時の川を使った水運の発展を忍ばせたとのこと。

街道の標高高低差グラフを見せてくださりながら、峠がなく比較的平地で歩き易かったが、それでも4日分の服と雨具を入れた8Kgのリュックは肩に食い込んだと回想。

②「甲州街道44次」(4.28~5.5の8日間)64歳

翌年は210km 44宿をテクテク。やはり日本橋を起点に50km地点の八王子宿で最初の一泊をして、上野原・初狩・勝沼・韮崎・蔦木・上諏訪と泊りを重ねて翌日終点の下諏訪宿に到着したとのこと。下諏訪は、中山道との合流地点でもあります。

標高1096mの笹子峠は辛い歩きだったが、途中の日本三奇橋のひとつ橋脚を使わない構造の猿橋は珍しい、とスライド写真(パワーポイント)でみせて下さいました。

甲州街道は将軍の江戸城からの脱出路でもあり、新宿には百人町と名が残る旗本百人をおき、八王子には千人同心が控え、甲府からは静岡に逃れる為の重要路だったとのこと。

また、明治天皇行幸の後を忍ばせる記念碑や記念木の多いことにも気づかされたそうです。これより先の街道歩きでも多く見られ、明治天皇が「六大巡幸」で全国を巡られた行動的なお方であったことを認識したとのこと。

③「奥州街道10次」(9.18~9.24の7日間)64歳

同年、続いて全長203kmの奥州街道の内、日光街道との分岐点である宇都宮宿から白河宿までの10宿の区間を歩いたとのこと。

なお、白河宿までが徳川家預かりの道で、その先は仙台藩預かりの「奥州奥道中」(114次)になるが、果たして何か違いがあるのかR7年度チャレンジする予定で楽しみとのこと。

④「東海道53次」+「京街道4次」(4.4~4.29の26日間)65歳

上述の①~③は、在職中なので夏休み等を使って年2回数日間の街道歩きでしたが、2022年3月にめでたく定年を迎えたことから、以後、長期間に及ぶ街道ひとり歩きが可能になったとのことです。

まず、東海道487kmに加えて京街道4次50kmの計537kmに挑戦し、日本橋を起点にして、東海道の終点の京三条を目指し、更にそこから大阪の高麗橋まで歩いたとのこと。

なお、長期間の街道巡りの大変な点として、宿泊先の事前予約(半年前に予約を完了)と定期的な洗濯とのお話に皆さん納得。

東海道を地図でたどりつつ、昔は川には一切橋は架けられておらず、舞阪宿と新居宿の間と宮宿と桑名宿は船で渡っていたことや箱根峠が駅伝のルートとは異なりきつかったとの説明に当時の参勤交代が如何に大変だったかを認識しました。

なお、最終地点の大阪の高麗橋では、ニッセイの法人職域特別営業部(ソフィア)の部員さん方と同期の仲間が完歩を祝ってくださったとのことで講師のお人柄を感じました。

<注>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここまでのお話で約1時間過ぎ、ここでしばらく休憩時間をとりました。冒頭、世話役から発表しました講師の同期の加藤様からの差入れのお菓子を配布し、皆さんでご馳走になりました。

⑤「中山道69次」(10.17~11.7の35日間)65歳

同じ年の秋、今度は全長530kmの中山道に挑戦。日本橋を起点に深谷・高崎・軽井沢・下諏訪・妻籠・御嶽・雲井等々、草津宿で東海道に合流し、三条大橋まで完歩。

難所で有名な碓氷峠・和田峠もキツイが、大井宿と大湫(オオクテ)宿の間の十三峠はアップダウンがあり更にキツイ峠だったとのことでした。

また、この頃から少し寄り道をして「百名城」も行くようになったとのこと。

⑥「北國街道」(5.8~5.15の8日間)66歳

翌年は全長140kmの北國街道で信州の追分宿から越後の高田まで完歩。

印象的だったのは松代に第二次世界大戦時の大本営地下豪があったことで、中には入れなかったとのことで、入口付近をスライド写真でみせて頂きました。

⑦「山陽道」(9.27~11.3の38日間)66歳

同じ年の秋、全長600kmの山陽道を過去最長の38日間かけて完歩。起点は京都の東寺からスタートし、終点は下関宿の永福寺まで。

西日本はニツセイの知人が多く、旧知の方々と7ケ所で飲む機会があったとのこと。

山陽道は海沿いのわりにアップダウンがあったことと、聖徳太子ゆかりのものが多く残る街道でもあったとのことでした。

⑧「長崎街道」(5.17~6.7の22日間)67歳

翌年は全長230kmの長崎街道に挑戦。まず下関から人道トンネルを通り門司へ渡り、そこから街道の起点となる小倉に移動して終点の長崎までを完歩。

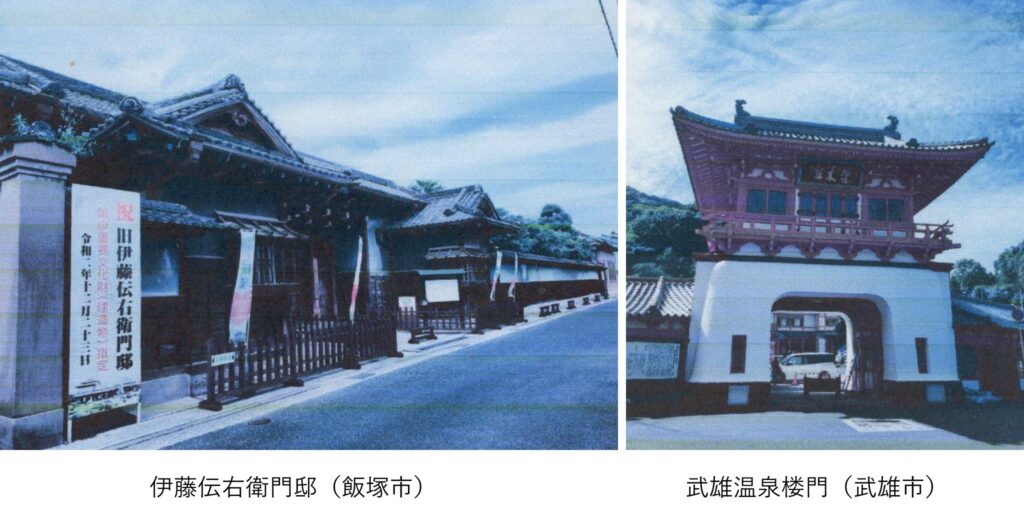

飯塚宿で立ち寄った炭鉱王の伊藤伝右衛門旧家と塚崎宿で立ち寄った武雄温泉楼門(東京駅を設計した辰野金吾氏の設計)が印象的であったとのこと。

⑨「北陸道」(9.9~10.4の26日間)67歳

同じ年の秋、560kmを新潟から米原までの街道を完歩。北陸道は出雲崎・岩瀬等の北前船の寄港地が多く、廻船問屋の屋敷が残る古い町並みにその面影を見られたとのこと。

また、安宅の関のある小松では立派な「団十郎芸術劇場うらら」に歌舞伎への市民の熱意を感じたとのこと。

なお、一番驚いたのはクマに遭遇したことで、付近の役場に通報したところ、車ではなく歩いていたことに危ないじゃないですかと逆に注意されたとのエピソードに皆さん大笑い。

【4】 これからの予定

以上の街道ひとり歩きに途中から城廻りも加わったユーモアたっぷりのお話と豊富なスライド写真(パワーポイント)を通じて、街道の持つ歴史的意味、特徴等を実際に歩きながら、理解を深めていらっしゃる講師の姿勢に皆さんが感嘆いたしました。

年二回の街道歩きの2025年は、5月7日から奥州奥道中を歩く予定だそうで、また秋には熊野古道を紀伊田辺から中辺路を歩こうと準備をしているとのことでした。

そして、来年度は何と日本国内の街道に留まらずフランス・スペインに跨る「サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」への挑戦を計画中とのこと。

その行動力を応援しつつ、帰国後はまた是非お話の続きを聞かせていただきたいなぁと思う次第です。

きっかり二時間、マナビ塾のために新たに購入されたパワーポイントやポインターを駆使しての120枚以上にわたる資料をもとにしたご講演に心より感謝申し上げます。

また、差入れを頂いた加藤さまにも心から御礼申し上げます。

マナビ塾の受講者の皆様へ

2024年度もたくさんご受講頂きありがとうございました。

2025年度のマナビ塾は、6月27日(金) 13:30~ ニッセイ日比谷ビル6階喜楽会室において趣味と実益を兼ねた「自分流~大人の休日倶楽部パスの楽しみ方」を田崎光雄講師をお迎えして開講いたしますのでご参加をお待ちしています。

2025年度も朗読あり、低山踏破の旅あり、古美術ありと多方面で活躍する私たちニツセイのお仲間を講師にお呼びいたしますので是非お楽しみに願います。

【 マナビ塾世話役 栗原麗子 記 】

中村さん、奥州街道へ5月7日スタート楽しんで歩いてください。イノシシは臆病だから気になりませんが、クマには特に気をつけてください。ゴール後道中話を聞かせてください。

私は今、スペイン語を習っていますが、よくサンティアゴ・コンポストテーラがよく話題になります。この道中話も楽しみにしています。

中村さん、特にトクにクマに気をつけて。楽しんで歩いてね。チャオ!!

一人歩きのマナビ塾とても感動ものでした

素晴らしき 数々の街道一人歩き すごい の思いに 沢山の勉強を頂きました

今後の一人歩き のお話も又楽しみに致しております ありがとうございました

マナビ塾のスタッフの方々に感謝ですう

為房さま 成澤さま

早速の感想コメントありがとうございます。

中村講師の街道ひとり歩き、緻密な計画のもとだそうでお話をお聞きしながら思わず唸ってしまいました。

明日の7日からまた奥州奥街道をテクテクだそうですが、お元気でそうクマにはくれぐれもお気をつけて、楽しまれますことをお祈りしたいですね。